ホームページ制作におけるアクセシビリティ対応の重要性【2025年最新版】

なぜ今、ホームページのアクセシビリティ対応が重要なのか

2024年4月、障害者差別解消法の改正により、民間事業者にも「合理的配慮の提供」が義務化されました。この法改正により、企業のホームページにおけるアクセシビリティ対応は、もはや任意の取り組みではなく、法的な義務として位置づけられています。

しかし、アクセシビリティ対応は単なる法令遵守以上の価値を企業にもたらします。全ての人が使いやすいホームページは、SEO効果の向上、ユーザビリティの改善、企業イメージの向上など、多方面でのメリットを生み出します。

この記事では、ホームページ制作におけるアクセシビリティ対応の具体的な方法から、実際の導入事例、SEO効果まで、Web担当者が知っておくべき最新情報を詳しく解説します。

監修者

平田 遊

株式会社Toyro 代表取締役。2013年から多くの企業HPを制作。自社メディアは月間200万PVを達成。大手IT企業に入社し国内最大規模のサービスに携わる。2022年12月株式会社Toyro創業。

Webアクセシビリティとは何か?基本を理解する

アクセシビリティの定義

Webアクセシビリティとは、年齢や障害の有無に関係なく、すべての人がホームページの情報やサービスを支障なく利用できることを指します。具体的には、以下のような状況の方々が対象となります。

- 視覚障害者:全盲、弱視、色覚異常の方

- 聴覚障害者:聴覚に障害のある方

- 身体障害者:手の機能に制約のある方

- 認知障害者:学習障害、記憶障害のある方

- 一時的な制約:怪我、病気、高齢による機能低下

たとえば、自治体や行政のホームページでよく見る、文字の大きさや背景色を変えられるボタンもアクセシビリティに配慮した機能です。

重要なのは、アクセシビリティ対応は障害者だけでなく、すべてのユーザーにとって使いやすいホームページを作ることに繋がるという点です。

アクセシビリティ対応がもたらすメリット

1. ユーザビリティの向上

アクセシビリティに配慮したデザインは、健常者にとっても使いやすいインターフェースとなります。明確な見出し構造、分かりやすいナビゲーション、適切な色彩設計は、すべてのユーザーの満足度向上に寄与します。

2. SEO効果の向上

検索エンジンは、構造化された分かりやすいHTML構造を高く評価します。アクセシビリティ対応で必要となる適切な見出しタグ(h1〜h6)の使用、alt属性の設定、セマンティックなマークアップは、SEO効果を大幅に改善します。

3. 企業イメージの向上

アクセシビリティに配慮した企業姿勢は、CSR(企業の社会的責任)の観点から高く評価され、企業ブランドの向上に繋がります。

4. 市場拡大効果

日本では約936万人(総人口の約7.4%)が何らかの障害を持っているとされています。アクセシビリティ対応により、これまでリーチできなかった顧客層にアプローチできる可能性があります。

2024年改正法で何が変わった?企業の義務を解説

障害者差別解消法の改正内容

2024年4月に施行された改正障害者差別解消法では、民間事業者に対して「合理的配慮の提供」が義務化されました。これまでは努力義務でしたが、法的拘束力を持つ義務となったのです。

合理的配慮とは、障害者が他の人と平等にサービスを利用できるよう、個別の状況に応じて行う配慮のことです。ホームページにおいては、以下のような対応が求められます。

- 音声読み上げソフトに対応した構造の提供

- 動画への字幕・音声ガイドの追加

- 色だけでなく形や文字でも情報を伝える設計

- キーボードだけでの操作を可能にする実装

JIS X 8341とWCAGの関係

日本では、Webアクセシビリティの標準規格としてJIS X 8341-3:2016が定められています。この規格は、国際的なWebアクセシビリティガイドラインWCAG 2.1に準拠しており、以下の3つの適合レベルがあります:

- レベルA(最低限):基本的なアクセシビリティ要件

- レベルAA(推奨):多くの組織が目標とするレベル

- レベルAAA(最高):特に高い配慮が必要な場合

一般的な企業サイトでは、レベルAAの適合を目標とすることが推奨されています。

業界別の対応状況

公的機関の対応状況

総務省の調査によると、国の機関では約95%がJIS X 8341-3に対応していますが、地方自治体では対応率にばらつきがあります。

民間企業の取り組み事例

大手企業を中心に積極的な取り組みが進んでいますが、中小企業での対応はまだ十分とは言えない状況です。しかし、法改正により今後急速に対応が進むと予想されます。

実践で役立つアクセシビリティ対応の具体例

視覚障害者への対応

適切なalt属性の設定

画像には必ず代替テキスト(alt属性)を設定します。装飾目的の画像には空のalt属性(alt=””)を、情報を伝える画像には具体的な説明を記載します。

<!-- 良い例 -->

<img src="graph.jpg" alt="2024年の売上推移グラフ。1月100万円から12月350万円まで右肩上がりで成長">

<!-- 悪い例 -->

<img src="graph.jpg" alt="グラフ">

十分なコントラスト比の確保

文字と背景色のコントラスト比は、通常のテキストで4.5:1以上、大きなテキスト(18pt以上)で3:1以上を確保する必要があります。

スクリーンリーダー対応

見出しタグ(h1〜h6)を論理的な順序で使用し、スクリーンリーダーが内容を正しく読み上げられる構造にします。

聴覚障害者への対応

動画への字幕・手話通訳の提供

動画コンテンツには字幕や音声の文字起こしを提供します。重要な情報を音声のみで伝えることを避け、視覚的な補完情報も併せて提供します。

音声情報の文字化

電話番号だけでなく、問い合わせフォームやチャット機能など、音声以外のコミュニケーション手段も提供します。

身体障害者への対応

キーボードナビゲーション対応

マウスを使用できないユーザーのために、Tab、Enter、矢印キーなどのキーボード操作だけで全ての機能を利用できるようにします。

適切なフォーカス表示

現在どの要素にフォーカスが当たっているかを視覚的に分かりやすく表示します。

十分なクリック領域の確保

ボタンやリンクのクリック可能な領域は最低44×44ピクセル以上を確保し、誤操作を防ぎます。

認知障害者への対応

分かりやすい文章構成

- 一文を短く、簡潔に表現

- 専門用語には説明を併記

- 重要な情報は目立つように配置

一貫したナビゲーション

サイト全体で統一されたナビゲーション構造を維持し、ユーザーが現在地を把握しやすくします。

エラーメッセージの明確化

フォーム入力でエラーが発生した場合、具体的な修正方法を分かりやすく表示します。

【事例紹介】株式会社Toyroが手がけたアクセシビリティ対応実績

自治体サイトでの取り組み:社会福祉協議会様

社会福祉協議会様のホームページ制作では、地域住民の多様なニーズに対応するため、特に高いレベルのアクセシビリティ対応を実施しました。

実装した主な機能:

- 高コントラストモードの提供

- 文字サイズ変更機能

- 背景色変更機能

- 音声読み上げ対応の構造化HTML

- 分かりやすいアイコンとテキストの組み合わせ

結果:

- 高齢者からの電話問い合わせが30%減少(ホームページで情報取得が可能になったため)

- 視覚障害者団体から「使いやすい」との評価を獲得

- 総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に準拠

教育機関での対応事例:高等学校様

高等学校様のホームページ制作では、学生・保護者・教職員という多世代のユーザーを想定した設計を行いました。

実装した主な機能:

- 多言語対応(英語、中国語、韓国語)

- 視覚的に分かりやすい情報整理

- スマートフォンでの操作性向上

- 緊急時情報の音声読み上げ対応

結果:

- 保護者からの電話問い合わせが20%減少

- 学校説明会への参加者が15%増加

- 外国人保護者からのアクセスが向上

医療・福祉関連での取り組み:医師会様

医師会様のホームページでは、患者様の多様なニーズと緊急時の情報アクセスを重視した設計を実施しました。

実装した主な機能:

- 緊急時情報への素早いアクセス

- 医療機関検索の使いやすいインターフェース

- 症状別の分かりやすい情報整理

- 高齢者向けの大きな文字表示オプション

結果:

- 医療機関検索の利用者が60%増加

- 高齢者からの「使いやすい」という評価が多数

- 地域の医療情報アクセス向上に貢献

段階的に取り組むアクセシビリティ改善の手順

現状分析と優先順位の決定

アクセシビリティ診断の実施

まず現在のホームページのアクセシビリティレベルを正確に把握することが重要です。以下の方法で診断を行います:

- 自動診断ツールの活用

- axe DevTools

- WAVE(Web Accessibility Evaluation Tool)

- Lighthouse(Googleの無料ツール)

- 手動チェック

- キーボードナビゲーションのテスト

- スクリーンリーダーでの読み上げ確認

- 色覚異常シミュレータでの確認

- ユーザーテスト

- 実際の障害者の方による使用感テスト

改善すべき項目の優先順位付け

診断結果を基に、以下の基準で優先順位を決定します:

高優先度:

- 法的要件に関わる項目

- 多くのユーザーに影響する項目

- 修正が比較的容易な項目

中優先度:

- ユーザビリティ向上に寄与する項目

- 特定のユーザー層に重要な項目

低優先度:

- 理想的だが必須ではない項目

- 技術的に実装が困難な項目

設計・開発段階での配慮

ユニバーサルデザインの考え方

新規サイト制作時は、設計段階からアクセシビリティを考慮することで、後から修正するよりも効率的で質の高い対応が可能です。

設計時のポイント:

- 情報の優先順位を明確にした構造設計

- 直感的に理解できるナビゲーション

- 様々なデバイス・環境での利用を想定

コーディング時の注意点

- セマンティックHTMLの使用

- WAI-ARIA属性の適切な実装

- 論理的な見出し構造の作成

- フォーカス管理の実装

検証・改善のサイクル

アクセシビリティ検証ツールの活用

開発段階から継続的に検証ツールを使用し、問題の早期発見・修正を行います。

継続的な改善の重要性

アクセシビリティは一度対応すれば終わりではありません。新しいコンテンツ追加時や機能更新時にも、継続的にアクセシビリティを維持することが重要です。

アクセシビリティ対応がSEOにもたらす効果

検索エンジンとアクセシビリティ

Googleなどの検索エンジンは、アクセシビリティに配慮されたサイト構造を高く評価します。これは、検索エンジンのクローラーと支援技術(スクリーンリーダーなど)が、ともに構造化された分かりやすいHTMLを必要とするためです。

SEO効果をもたらすアクセシビリティ要素:

- 適切な見出し構造(h1〜h6)

- ページの内容を論理的に整理

- 検索エンジンがコンテンツの重要度を理解しやすくなる

- alt属性の適切な設定

- 画像の内容を検索エンジンに伝達

- 画像検索での上位表示に寄与

- セマンティックHTML

- HTML5の意味的なタグの使用

- 検索エンジンがコンテンツの意味を正確に理解

- リンクテキストの最適化

- 「こちら」ではなく具体的な内容を記載

- 内部リンクの効果向上

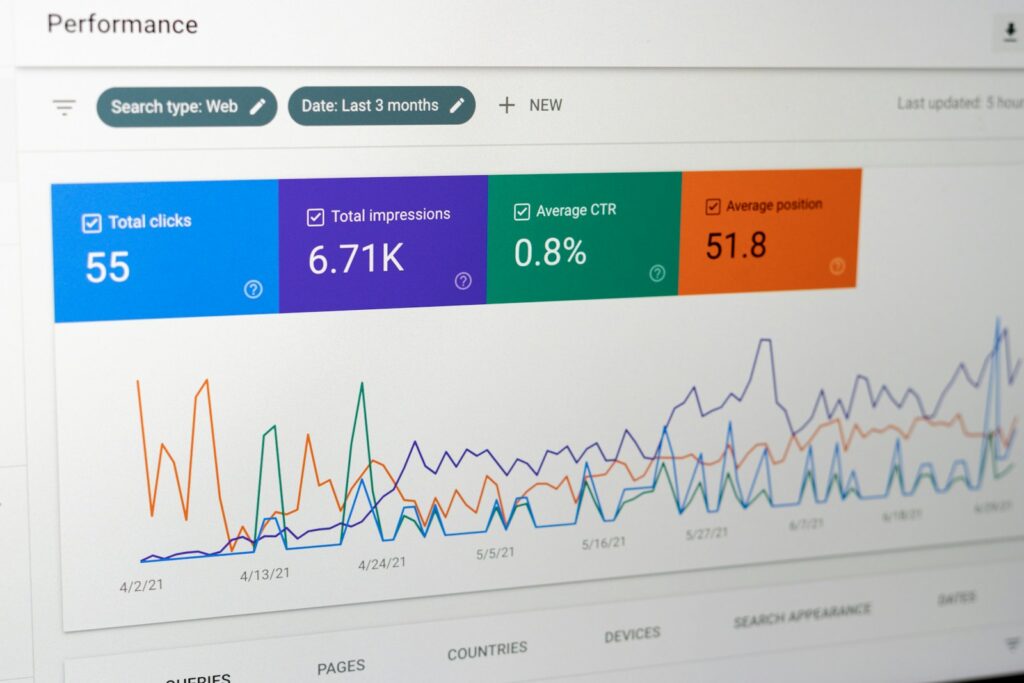

実際のSEO効果事例

株式会社Toyroでは、アクセシビリティ対応を行った複数のサイトでSEO効果の向上を実際に確認しています。

ペット霊園様の事例:

- アクセシビリティ対応実施後3ヶ月で主要キーワードが1~3位に上昇

- 自然検索流入が1,370セッション→5,463セッションに増加

- 問い合わせ数が370%増加(14件→52件)

恋愛相談サービス様の事例:

- 主要ビッグキーワードで32位→1位を獲得

- 月間数千万円のSEO経由売上を創出

これらの改善には、アクセシビリティ対応による構造改善が大きく寄与しています。

Core Web Vitalsとの関係

Googleの重要な評価指標であるCore Web Vitalsとアクセシビリティには密接な関係があります:

- LCP(Largest Contentful Paint):適切な画像最適化とalt属性

- FID(First Input Delay):キーボードナビゲーション対応による操作性向上

- CLS(Cumulative Layout Shift):一貫したレイアウト設計

アクセシビリティ対応を適切に行うことで、これらの指標も同時に改善されることが多く、SEO効果の相乗効果が期待できます。

アクセシビリティ対応にかかる費用と得られる効果

対応にかかる費用の目安

新規制作時の追加費用

アクセシビリティ対応を新規制作時から組み込む場合、通常の制作費用に対して10〜20%程度の追加費用が一般的です。これは後から対応する場合と比較して非常に効率的です。

既存サイトの改修費用

既存サイトの改修の場合、改修範囲によって大きく異なりますが:

- 基本レベル(A)対応:制作費用の30〜50%

- 推奨レベル(AA)対応:制作費用の50〜80%

- 最高レベル(AAA)対応:制作費用の80〜120%

継続的なメンテナンス費用

アクセシビリティを維持するための継続的なメンテナンス費用は、月額1〜3万円程度が目安となります。

投資回収の考え方

ユーザー層の拡大効果

日本の障害者人口は約936万人(総人口の7.4%)とされており、適切なアクセシビリティ対応によりこの市場にアプローチできます。

企業イメージ向上による間接効果

CSRの観点から企業評価が向上し、以下のような間接効果が期待できます:

- 採用活動での企業イメージ向上

- 取引先からの信頼度向上

- メディア露出機会の増加

リスク回避の価値

法的義務化により、対応しない場合のリスクが高まっています:

- 訴訟リスクの回避

- 行政指導のリスク回避

- 企業レピュテーション悪化の防止

2025年以降のアクセシビリティ対応トレンド

技術的な進歩と新しい対応

AI技術の活用

近年、AI技術を活用したアクセシビリティ支援が注目されています:

- 自動alt属性生成:AIによる画像内容の自動認識・説明文生成

- リアルタイム字幕生成:音声の自動文字起こし

- 音声ナビゲーション:音声による操作支援

新しい支援技術への対応

- VR/ARデバイスでのアクセシビリティ

- 視線追跡技術への対応

- 脳波インターフェースとの連携

音声インターフェースの普及

スマートスピーカーや音声アシスタントの普及により、音声でのWebコンテンツアクセスが重要になってきています。

国際的な動向

海外の法的動向

- アメリカ:ADA(Americans with Disabilities Act)の厳格化

- EU:European Accessibility Act(EAA)の施行

- カナダ:Accessible Canada Actの強化

WCAG 3.0の検討状況

現在開発中のWCAG 3.0では、以下のような新しい要素が検討されています:

- より具体的な評価基準

- 認知障害への対応強化

- モバイルデバイスでの利用性向上

まとめ:アクセシビリティ対応は企業の責任であり成長機会

ホームページにおけるアクセシビリティ対応は、2024年の法改正により企業の義務となりました。しかし、これを単なる負担と捉えるのではなく、企業成長の機会として積極的に取り組むことが重要です。

アクセシビリティ対応の重要ポイント

- 法的義務の遵守:障害者差別解消法への適切な対応

- ユーザー体験の向上:すべてのユーザーにとって使いやすいサイト作り

- SEO効果の向上:検索エンジンからの評価向上

- 企業価値の向上:CSRとしての社会貢献

段階的な取り組みの推奨

アクセシビリティ対応は一度にすべてを完璧にする必要はありません。まずは基本的なレベル(A)から始めて、段階的にレベルアップしていくことが現実的なアプローチです。

推奨する取り組み順序:

- 現状診断とリスク評価

- 優先度の高い項目から改善開始

- レベルA適合を目指す

- レベルAA適合への段階的改善

- 継続的なメンテナンス体制の構築

株式会社Toyroのサポート

株式会社Toyroでは、これまでに自治体、教育機関、医療機関など多様な分野でアクセシビリティ対応の実績を積んでまいりました。制作時からアクセシビリティを考慮した設計により、大幅にコストを削減しながら高品質なホームページを提供しています。

弊社のアクセシビリティ対応サービス:

- 現状診断と改善提案

- JIS X 8341-3準拠のホームページ制作

- 既存サイトのアクセシビリティ改修

- 継続的なメンテナンス・サポート

アクセシビリティ対応について、まずはお気軽にご相談ください。お客様の事業に最適なアクセシビリティ対応プランをご提案いたします。

お問い合わせ・ご相談は株式会社Toyroまで